| 廣西新聞網(wǎng) > 首頁欄目 > 區(qū)域 > 防城港 > 正文 |

廣西日報防城港頭條 | 漁村新風逐浪來 |

2025年08月06日 20:53 來源:廣西云-廣西日報 記者 楊康 通訊員 陳從剛 文/圖 編輯:苑長軍 |

|

8月6日廣西日報防城港觀察版有關(guān)報道。 8月4日清晨,防城港市港口區(qū)企沙漁港的浪花漫過碼頭石階。疍家漁民郭大叔一邊補網(wǎng),一邊哼起了企沙山歌:“婚宴不用講排場,海鮮平價味更香……”這調(diào)子,像碼頭的海風一樣,融入了他的生活。在這片融合疍家漁韻、濱海風情與僑鄉(xiāng)特色的土地上,一場貼著民心生長的移風易俗實踐,正悄然改變著17個行政村村民的日常。

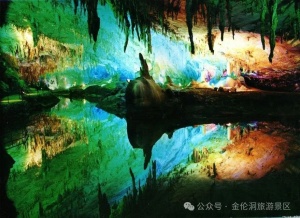

防城港市港口區(qū)企沙鎮(zhèn)牛路村簕山古漁村天文大潮期間,景區(qū)游人如織。 鄉(xiāng)音唱新風 道理講到心坎上 港口區(qū)的移風易俗宣傳,是從“讓漁家人聽得懂”開始的。

漁民們聽著漁家故事解讀“節(jié)儉辦宴”的意義,一邊補網(wǎng)。 2024年初春,港口區(qū)文明辦工作人員在華僑漁業(yè)村宣傳“婚事新辦”時碰了軟釘子。疍家漁民老張擺擺手:“文件上的字我認不全,你們說的大道理,不如船上的羅盤好懂。”這句話點醒了大家,漁村的老人認鄉(xiāng)音、信傳統(tǒng),硬邦邦的政策不如帶著海風味的家常話。

工作隊員入戶宣傳移風易俗。 很快,一支由非遺代表性傳承人、漁家歌手組成的鄉(xiāng)音宣講隊成立了。非遺傳習所里,傳承人正帶著漁民們唱新編的疍家咸水歌。文藝工作者把節(jié)儉辦宴的道理揉進山歌的旋律里,“紅白喜事簡著辦,省下錢來修新房”的唱段,混著漁網(wǎng)的咸腥氣在漁港傳開。在“文緣號”漁排,漁民們聽著漁家故事解讀節(jié)儉辦宴的意義,蹲在一旁補網(wǎng)的老張突然接了一句:“這話在理!”

疍家老人文藝工作隊用咸水歌吟唱宣傳移風易俗。 “鄉(xiāng)音包裹”里,裝的不只是山歌。疍家文化室里,舊船槳、漁網(wǎng)、傳統(tǒng)服飾靜靜陳列,圖文展板講述著海上人家的變遷,志愿者用漁家“記水賬”的方式,給老人算簡辦宴席能省出半年生活費的賬。“他們不講大道理,就說我聽得懂的話,這樣的話我信。”疍家老人鄭亞嬌道出了許多人的心聲。 光聽懂還不夠,關(guān)鍵要讓大家嘗到甜頭。企沙鎮(zhèn)山新村推行移風易俗“五個統(tǒng)一”工作法,從源頭上遏制鋪張浪費的不良風氣,村民紛紛響應,摒棄“排場宴”,置辦起了“平價宴”,宴席主打本地海魚、花蟹,每桌控制在800元以內(nèi),比原來便宜一半。山新村村民宋中寶深有體會:“村里提倡婚喪事宜簡辦后,我把省下的人情開支用來發(fā)展養(yǎng)殖業(yè),每年可增收1200多元。”漁民們明白了:平價宴不丟面子,省下的錢能增厚家底。 合力織好網(wǎng) 新風順著漁村傳 移風易俗不是獨奏,而是各村共同唱響的合奏曲。在這場“大合唱”里,區(qū)級部門是定調(diào)人,鎮(zhèn)村是演奏者,黨員、漁民、商戶都是合唱者。 今年初,北港安置區(qū)四期村民葉先生因鄰里糾紛與樓上住戶產(chǎn)生矛盾,社區(qū)黨員了解情況后主動上門調(diào)解,最終促成雙方和解。“多虧了社區(qū)黨員干部的調(diào)解,現(xiàn)在我們鄰里關(guān)系更和睦。”葉先生的感慨,正是三級聯(lián)動的生動注腳。 港口區(qū)構(gòu)建“區(qū)—鎮(zhèn)—村”三級聯(lián)動的協(xié)同網(wǎng)絡(luò)。該區(qū)整合民政、文旅、市場監(jiān)管等部門資源,把婚事新辦、喪事簡辦的政策細化成“漁家版實施指南”;鎮(zhèn)政府化身“連接器”,做好各項政策宣傳承上啟下工作;村干部當好“勤務員”,走村串戶做好宣傳工作。 老船長黃成就,現(xiàn)在多了個“編外宣傳員”的身份。作為黨員先鋒隊員,他帶頭宣傳踐行移風易俗,在漁排上收網(wǎng)時,會給年輕漁民講大辦宴席耽誤出海的往事;候潮時,用船槳敲著船板唱新編的咸水歌。“以前說不辦夠3天沒孝心,現(xiàn)在我?guī)麄兯愎P賬,停船一天損失兩三千元,簡辦喪事省下的錢,夠買半年的柴油。” 社會各界人士也主動參與進來。企沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院的醫(yī)生定期到漁村義診,今年已開展10場文明實踐活動;疍家文化室的管理員整理好展品,讓漁家歷史成為鮮活的文明教材。“原來覺得移風易俗是政府的事,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),幫村民省錢,大家更愿意來照顧生意。”海鮮酒樓的吳老板說,他推出的宴席打包禮盒,成了漁村的新時尚。 積分換實惠 村民干勁格外足 走進企沙鎮(zhèn)山新村,愛心超市貨架上,洗衣液、醬油、洗潔精等物品旁邊標注的不是價格,而是“50積分”“80積分”……山新村黨支部書記陳波說:“村民參與環(huán)境整治、孝老愛親都能賺積分,現(xiàn)在爭當文明戶成了新風尚。”

防城港市港口區(qū)山新村。 “用45積分換了一大瓶洗發(fā)水,這是我清理村道垃圾掙來的。”在愛心超市,山新村村民張女士笑逐顏開。 企沙鎮(zhèn)推廣文明實踐積分制,將移風易俗、孝善敬老等納入評分,全鎮(zhèn)成立6家愛心超市,以“小積分”激活文明實踐。

村民在積分超市兌換生活用品。 山新村的“臨港鄰里積分制”就像個“文明計算器”,辦一場節(jié)儉婚宴積15分,幫獨居老人跑腿積5分,勸阻一場大操大辦積10分……村里每年開展2次文明實踐積分兌換活動,2024年全年兌換積分達1200多人次,兌換物資價值1萬元。積分能換食用油,能兌技能培訓,還能上“新風紅榜”。紅榜一貼,全村都知道誰家是“文明榜樣”,村民們算明白了“文明賬”,參與熱情越來越高。 最動人的變化,是村民們自發(fā)傳唱暖心故事。自治區(qū)“最美家庭”張瓊譽家的溫馨故事在漁港傳開;漁民們在“漁歌會”上填新詞:“積分能換技能課,年輕娃子肯拼搏”“僑村辦宴不攀比,省下錢來修僑史館”。這些帶著漁網(wǎng)味、海風味的唱段,潤物無聲,浸潤人們的心田。 如今的港口區(qū),漁家嫁女,陪嫁漁網(wǎng)比金飾更受看重;僑村辦壽,捐公益金證書比宴席規(guī)模更體面;新房墻上,“文明家庭”獎狀越來越多。這場貼著民心、伴著浪花的移風易俗實踐,正讓文明新風像紅樹林一樣,在這片邊海土地上扎根生長,為鄉(xiāng)村振興注入文明動能。 |

|

掃一掃在手機打開當前頁

|